Índice

- Introdução;

- Biografia;

- Filosofia natural: luta com a tradição;

- Filosofia natural: teoria dos ídolos e sistema científico;

- Referência.

Introdução

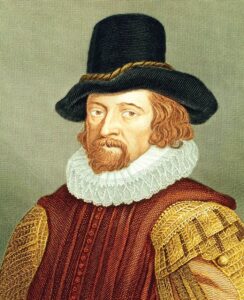

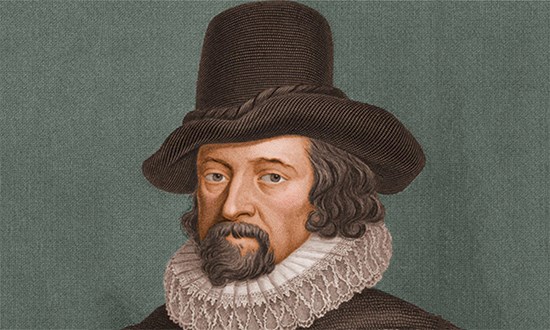

Francis Bacon (1561–1626) foi uma das principais figuras da filosofia natural e no campo da metodologia científica no período de transição do Renascimento para a era moderna. Como jurista, membro do Parlamento e Conselheiro da Rainha, Bacon escreveu sobre questões jurídicas, do Estado e da religião, bem como sobre a política contemporânea; mas também publicou textos nos quais especulava sobre possíveis concepções de sociedade, e refletiu sobre questões éticas em “Essays”, inclusive em suas obras de filosofia natural, como “The Advancement of Learning”.

Após seus estudos no Trinity College, em Cambridge, e no Gray’s Inn, em Londres, Bacon não assumiu um cargo universitário, mas procurou iniciar uma carreira política. Embora seus esforços não tenham sido bem-sucedidos durante o reinado da Rainha Elizabeth, sob o governo de Jaime I ele ascendeu ao mais alto cargo político, o de Lord Chancellor. A fama e a influência internacionais de Bacon se expandiram durante seus últimos anos, quando pôde concentrar suas energias exclusivamente na atividade filosófica, e ainda mais após sua morte, quando cientistas ingleses do círculo de Boyle, o “Invisible College”, retomaram sua ideia de uma instituição de pesquisa cooperativa em seus planos e preparativos para a criação da Royal Society.

Até os dias atuais, Bacon é amplamente conhecido por seus tratados sobre filosofia natural empirista, como “The Advancement of Learning” e “Novum Organum Scientiarum”, por sua doutrina dos “ídolos”, que apresentou em seus escritos iniciais, bem como pela ideia de um instituto moderno de pesquisa, descrita em “Nova Atlantis”.

Biografia

Francis Bacon nasceu em 22 de janeiro de 1561, sendo o segundo filho de Sir Nicholas Bacon (Guardião do Grande Selo) e de sua segunda esposa, Lady Anne Cooke Bacon, filha de Sir Anthony Cooke, tutor de Eduardo VI e um dos principais humanistas de sua época. Lady Anne era altamente erudita: dominava perfeitamente o grego e o latim, além de ter competência em italiano e francês. Juntamente com seu irmão mais velho, Anthony, Francis cresceu em um ambiente marcado pelo poder político, pelo saber humanista e pelo zelo calvinista. Seu pai havia construído uma nova residência em Gorhambury na década de 1560, e Bacon foi educado ali durante cerca de sete anos; posteriormente, junto com Anthony, ingressou no Trinity College, em Cambridge (1573–1575), onde criticou severamente os métodos escolásticos de formação acadêmica. O tutor dos irmãos era John Whitgift, que mais tarde se tornaria Arcebispo da Cantuária. Whitgift forneceu-lhes textos clássicos para os estudos: Cícero, Demóstenes, Hermógenes, Tito Lívio, Salústio e Xenofonte (Peltonen 2007). Bacon iniciou seus estudos no Gray’s Inn, em Londres, em 1576; mas entre 1577 e 1578 acompanhou Sir Amias Paulet, embaixador inglês, em sua missão diplomática em Paris. Segundo Peltonen (2007):

Durante sua estada na França, possivelmente no outono de 1577, Bacon visitou a Inglaterra uma vez como portador de correspondência diplomática, entregando cartas a Walsingham, Burghley, Leicester e à própria Rainha.

Com a morte de seu pai em 1579, Bacon retornou à Inglaterra. Sua modesta herança causou-lhe dificuldades financeiras e, como seu tio materno, Lord Burghley, não o auxiliou na obtenção de um cargo lucrativo no governo, iniciou uma carreira política na Câmara dos Comuns, após retomar seus estudos no Gray’s Inn. Em 1581, ingressou no Parlamento como representante da Cornualha, permanecendo como membro por trinta e sete anos. Foi admitido na Ordem dos Advogados em 1582 e, em 1587, eleito como leitor no Gray’s Inn. Seu envolvimento com a alta política teve início em 1584, quando escreveu seu primeiro memorando político, “A Letter of Advice to Queen Elizabeth”. Desde o início da vida adulta, Bacon almejava uma revisão da filosofia natural e — seguindo o exemplo do pai — também procurava alcançar altos cargos políticos. Desde muito cedo tentou esboçar os contornos de um novo sistema das ciências, enfatizando métodos empíricos e lançando as bases para uma ciência aplicada (“scientia operativa”). Essa dupla ambição, contudo, mostrou-se difícil de realizar na prática. Suas ideias para a reforma das ciências não encontraram grande receptividade por parte da Rainha Elizabeth ou de Lord Burghley. As reduzidas expectativas nesse campo levaram-no a consolidar-se como advogado e parlamentar de sucesso. De 1584 até 1617 (ano em que ingressou na Câmara dos Lordes), Bacon foi membro ativo na Câmara dos Comuns. Com o apoio do patrocínio de Walsingham, participou das investigações contra católicos ingleses e defendeu ações rigorosas contra Maria, Rainha dos Escoceses. Atuou em diversos comitês, inclusive em 1588, no que examinou os “recusants”; mais tarde, integrou um comitê para revisão das leis da Inglaterra. Esteve envolvido nos aspectos políticos das questões religiosas, especialmente no que dizia respeito ao conflito entre a Igreja da Inglaterra e os não conformistas. Em um tratado de 1591, tentou adotar uma posição moderada na política religiosa; contudo, um ano depois foi encarregado de escrever contra o jesuíta Robert Parson (Jardine e Stewart 1999, p. 125), que havia atacado a soberania inglesa.

A partir do final da década de 1580, Bacon voltou-se para o Conde de Essex como seu patrono. Durante essa fase de sua vida, dedicou-se especialmente à filosofia natural. Expressou claramente sua posição em uma célebre carta de 1592 dirigida a seu tio, Lord Burghley:

Confesso que tenho fins contemplativos tão vastos quanto fins civis moderados: pois tomei todo o saber como minha província; e, se eu pudesse purgá-la de dois tipos de invasores — sendo o primeiro composto de disputas frívolas, confutações e verbosidades, e o segundo de experimentos cegos, tradições auriculares e imposturas — que tanto a devastaram, espero poder introduzir observações diligentes, conclusões fundamentadas e invenções e descobertas proveitosas; o melhor estado dessa província. Isso, seja curiosidade, vanglória, natureza ou (se se quiser interpretar favoravelmente) “philanthropia”, está tão fixado em minha mente que não pode ser removido. E percebo facilmente que um cargo com qualquer aparência razoável traz consigo a autoridade de mais intelectos além do próprio; o que é precisamente o que mais desejo. (Bacon 1857–74, VIII, 109)

Em 1593, Bacon perdeu o favor da rainha devido à sua recusa em atender ao pedido de verbas feito por ela ao Parlamento. Embora não tenha votado contra a concessão de três subsídios ao governo, defendeu que os pagamentos fossem distribuídos ao longo de seis anos, em vez de três. Isso levou Sir Robert Cecil e Sir Walter Raleigh a se oporem a ele no Parlamento. Seu patrono, o Conde de Essex, para quem já havia atuado como conselheiro político e informante, não conseguiu aplacar a ira da rainha quanto aos subsídios; e todas as tentativas de Essex de garantir um cargo elevado para Bacon (procurador-geral ou solicitador-geral) fracassaram. Apesar disso, a rainha valorizava a competência jurídica de Bacon. Ele participou do julgamento por traição de Roderigo Lopez e, mais tarde, dos procedimentos contra o próprio Conde de Essex. Em sua contribuição para o “Gesta Grayorum” (as tradicionais festividades natalinas realizadas no Gray’s Inn) de 1594–1595, Bacon enfatizou a necessidade de progresso e aprimoramento científico. Diante do fracasso em obter um cargo no governo, considerou a possibilidade de abandonar a política e dedicar-se à filosofia natural. Não surpreende, portanto, que Bacon tenha se envolvido em várias atividades acadêmicas e literárias na década de 1590. Suas cartas de aconselhamento ao Conde de Rutland e ao Conde de Essex devem ser mencionadas nesse contexto. O conselho dado a Essex é particularmente relevante, pois Bacon recomendava que este agisse com cautela e inteligência em público, sobretudo evitando aspirar a comandos militares. Nessa fase de sua carreira, Bacon também se dedicou à reforma do direito inglês. Em 1597, publicou seu primeiro livro, a versão seminal de “Essays”, contendo apenas dez ensaios (Klein 2004b). Sua situação financeira ainda era precária; e seu plano de se casar com a rica viúva Lady Hatton fracassou, pois ela foi cortejada com sucesso por Sir Edward Coke. Em 1598, Bacon não conseguiu vender a reversão do cartório da Star Chamber, sendo, por isso, preso por um breve período devido a suas dívidas. Suas atividades parlamentares em 1597–1598, centradas principalmente em trabalhos de comissões, foram notáveis; mas quando o Conde de Essex, em 1599, assumiu o comando da tentativa de pacificar os rebeldes irlandeses, as esperanças de Bacon enfraqueceram. Essex não resolveu a questão irlandesa, retornou à corte e caiu em desgraça, como Bacon já previra. Assim, perdeu um patrono e defensor valioso de seus projetos. Bacon tentou reconciliar a rainha e Essex; mas, quando o conde se rebelou contra a coroa em 1601, nada pôde fazer para ajudá-lo. A rainha ordenou que Bacon participasse do julgamento por traição contra Essex. Em 1601, Bacon participou do último Parlamento de Elizabeth, tendo um papel extremamente ativo.

Bacon aguardava ansiosamente o próximo reinado e tentou entrar em contato com Jaime VI da Escócia, sucessor de Elizabeth. Durante o reinado de Jaime, Bacon ascendeu ao poder. Foi nomeado cavaleiro em 1603 e recebeu o título de “learned counsel” no ano seguinte. Envolveu-se com as questões políticas da união entre Inglaterra e Escócia e trabalhou em uma concepção de tolerância religiosa, defendendo um caminho intermediário no trato com católicos e dissidentes. Em 1606, Bacon casou-se com Alice Barnhem, jovem filha de um rico vereador de Londres. Um ano depois, foi nomeado Procurador-Geral (Solicitor General). Também se ocupava com teorias do Estado e desenvolveu a ideia, em conformidade com Maquiavel, de uma cidadania politicamente ativa e armada. Em 1608, Bacon tornou-se escrivão do Star Chamber; nessa época, fez uma revisão de sua vida, anotando seus êxitos e fracassos. Embora ainda enfrentasse problemas financeiros, sua carreira avançava passo a passo. No período de 1603 a 1613, Bacon não esteve envolvido apenas com a política inglesa. Também criou os alicerces de sua obra filosófica ao escrever tratados fundamentais que prepararam o caminho para o Novum Organum e para o Instauratio Magna.

Em 1613, tornou-se Procurador-Geral (Attorney General) e iniciou a ascensão ao auge de sua carreira política: tornou-se membro do Conselho Privado em 1616, foi nomeado Guardião do Grande Selo no ano seguinte — alcançando assim o mesmo posto que seu pai — e recebeu o título de Lord Chancellor e Barão de Verulam em 1618. No entanto, em 1621, após ser nomeado Visconde de St. Alban, Bacon foi acusado de corrupção pelo Parlamento. Tornou-se vítima de uma intriga parlamentar por ter se manifestado contra o abuso de monopólios, o que representava um ataque indireto a seu amigo, o Duque de Buckingham, favorito do rei. Para proteger Buckingham, o rei sacrificou Bacon, acusado por seus inimigos de aceitar subornos no exercício de suas funções judiciais. Sem ver saída, Bacon declarou-se culpado. Sua queda foi orquestrada por seus adversários no Parlamento e por uma facção da corte, que o usou como bode expiatório para livrar o Duque de Buckingham não apenas da ira pública, mas também de agressões abertas (Mathews 1996). Bacon perdeu todos os cargos e sua cadeira no Parlamento, mas manteve seus títulos e propriedades pessoais.

Bacon dedicou os últimos cinco anos de sua vida — o famoso quinquennium — inteiramente à sua obra filosófica. Tentou avançar com seu enorme projeto, o Instauratio Magna Scientiarum; mas a tarefa era grande demais para ser concluída em apenas alguns anos. Embora tenha conseguido terminar partes importantes do Instauratio, o provérbio frequentemente citado em seus escritos revelou-se verdadeiro para ele mesmo: Vita brevis, ars longa. Morreu em abril de 1626 de pneumonia, após realizar experimentos com gelo.

Filosofia natural: luta com a tradição

A luta de Francis Bacon para superar os bloqueios intelectuais e o “sono dogmático” de sua época — e das anteriores — teve de ser travada em múltiplas frentes. Desde cedo, ele criticou não apenas Platão, Aristóteles e os aristotélicos, mas também humanistas e estudiosos do Renascimento, como Paracelso e Bernardino Telesio.

Embora Aristóteles tenha estabelecido axiomas específicos para cada disciplina científica, o que Bacon sentia faltar em sua obra era um princípio-mestre ou uma teoria geral da ciência que pudesse ser aplicada a todos os ramos da história natural e da filosofia (Klein 2003a). Para Bacon, tanto a cosmologia quanto a teoria aristotélica da ciência tornaram-se obsoletas — o que se estendia, por consequência, a muitos pensadores medievais que seguiam essa tradição. Bacon não rejeita Aristóteles completamente, mas se opõe à interpretação humanista dele, centrada no silogismo e na dialética (scientia operativa versus hermenêutica textual), bem como ao tratamento metafísico da filosofia natural. Em seu lugar, Bacon propõe o estudo das formas naturais, entendidas como efeitos estruturados da ação da natureza, cujo desenvolvimento corresponderia — como uma pirâmide do saber — à própria ordem estrutural da realidade.

Se havia algum aristotélico “moderno” próximo a Bacon, esse era o representante da vertente veneziana ou paduana, como Jacopo Zabarella. Por outro lado, Bacon critica Telesio, que, segundo ele, apenas parcialmente superara as insuficiências de Aristóteles. Esse embate aparece com clareza em um texto inédito de seu período intermediário, De Principiis atque Originibus, secundum fabulas Cupidinis et Coelum (1612), mas já em 1603, com o Valerius Terminus, Bacon inicia sua ruptura com a tradição, rejeitando qualquer mistura entre filosofia natural e teologia. Nesse texto, ele delineia sua nova metodologia e afirma que o verdadeiro fim do conhecimento era a descoberta de todas as operações possíveis — da imortalidade (se possível) até as práticas mecânicas mais simples (Bacon III [1887], 222). Assim, opõe-se à anticipatio naturae aristotélica, que buscava causas que apenas satisfaziam a mente, em vez daquelas que poderiam orientar novas experiências e invenções (Bacon III [1887], 232).

Em The Advancement of Learning (1605), Bacon segue sua crítica à tradição, sobretudo à antiguidade clássica, rejeitando o saber livresco dos humanistas por estes “caçarem mais palavras do que matéria” (Bacon III [1887], 283). Critica também o currículo da Universidade de Cambridge, que valorizava excessivamente o treino dialético e sofístico, exigido de “mentes vazias e sem conteúdo” (Bacon III [1887], 326). Ele reformula e transforma funcionalmente a concepção aristotélica de ciência como conhecimento das causas necessárias. Rejeita a lógica de Aristóteles, baseada em sua metafísica, segundo a qual a experiência sensível (as coisas como aparecem) revelaria automaticamente a verdade das coisas como são. Além disso, Aristóteles privilegia distinções abstratas e conceituais que não correspondem à realidade concreta.

Como contraponto, Bacon introduz sua concepção de philosophia prima, um nível meta para todas as disciplinas científicas, com o objetivo de unificar e orientar o conhecimento humano em direção a descobertas práticas e transformadoras.

De 1606 a 1612, Bacon dedicou-se ao desenvolvimento de sua filosofia natural, ainda sob o signo de uma luta contra a tradição. Essa tendência se manifesta nos tratados inéditos Temporis partus masculus (1603/1608), Cogitata et Visa (1607), Redargutio Philosophiarum (1608) e De Principiis atque Originibus… (1612). Bacon redescobre os filósofos pré-socráticos, especialmente os atomistas, entre os quais Demócrito figura como o principal. Ele dá preferência à filosofia natural de Demócrito, em oposição ao foco escolástico — e, portanto, aristotélico — na lógica dedutiva e na crença na autoridade. Bacon não espera que nenhuma abordagem baseada na tradição comece com uma investigação direta da natureza e depois ascenda ao conhecimento empírico e geral. Essa crítica se estende à alquimia, à magia e à astrologia renascentistas (Temporis partus masculus), porque os “métodos” dessas “disciplinas” baseiam-se em intuições esporádicas e não possuem estratégias para reproduzir os efeitos naturais observados. Sua crítica também atinge a literatura técnica contemporânea, na medida em que esta carece de uma nova visão da natureza e de um programa metodológico inovador. Bacon ataca os antigos, os escolásticos e também os modernos. Ele não apenas critica Platão, Aristóteles e Galeno, mas também Jean Fernel, Paracelso e Telesio, ao mesmo tempo em que elogia os atomistas gregos e Roger Bacon.

Os manuscritos de Bacon já mencionam a doutrina dos idola como condição necessária para a constituição de uma scientia operativa. Em Cogitata et Visa, ele compara a lógica dedutiva utilizada pelos escolásticos à teia de aranha, que é tecida a partir de suas próprias entranhas, enquanto a abelha é apresentada como imagem da scientia operativa. Assim como a abelha, o empirista, por meio de seu método indutivo, coleta a matéria natural ou seus produtos e depois os transforma em conhecimento a fim de produzir mel, útil para uma nutrição saudável.

No artigo seguinte, Redargutio Philosophiarum, Bacon dá continuidade ao seu projeto empirista referindo-se à doutrina da verdade dupla, enquanto em De Principiis atque Originibus ele rejeita as teorias alquímicas sobre a transformação das substâncias em favor do atomismo grego. No mesmo texto, contudo, ele critica severamente seu contemporâneo Telesio por propagar um empirismo moderado e não experimental. Embora Telesio represente uma figura “moderna” moderada, ele ainda se apega ao arcabouço aristotélico ao continuar acreditando na quinta essentia e na doutrina dos dois mundos, que pressupõe dois modos distintos de leis naturais (um para a esfera sublunar e outro para a esfera supralunar).

Filosofia natural: teoria dos ídolos e sistema científico

Os ídolos

A doutrina dos ídolos de Bacon não representa apenas uma etapa na história das teorias do erro (Brandt 1979), mas também funciona como um elemento teórico importante no surgimento do empirismo moderno. Segundo Bacon, a mente humana não é uma “tabula rasa”. Em vez de ser um plano ideal para receber uma imagem do mundo em sua totalidade, ela é um espelho distorcido, por conta de distorções implícitas (Bacon IV [1901], 428–34). Ele não esboça uma epistemologia básica, mas enfatiza que as imagens em nossa mente, desde o início, não oferecem um retrato objetivo dos objetos verdadeiros. Consequentemente, é necessário aprimorar a mente, isto é, libertá-la dos ídolos, antes de iniciar qualquer aquisição de conhecimento.

Já em “Temporis partus masculus”, Bacon adverte o estudante da ciência empírica a não enfrentar as complexidades de seu objeto sem antes purgar a mente de seus ídolos:

“Em tábuas de cera não se pode escrever nada novo sem antes apagar o que já estava escrito. Com a mente não é assim; nela não se pode apagar o velho antes de escrever o novo.” (Farrington 1964, 72)

Em “Redargutio Philosophiarum”, Bacon reflete sobre seu método, mas também critica preconceitos e opiniões falsas — especialmente o sistema de especulação estabelecido pelos teólogos — como um obstáculo ao progresso da ciência (Farrington 1964, 107), juntamente com qualquer postura autoritária em questões acadêmicas.

Bacon trata dos ídolos no segundo livro de “The Advancement of Learning”, onde discute as “Artes intelectuais” (Invenção, Julgamento, Memória, Tradição). No parágrafo sobre o julgamento, ele se refere a provas e demonstrações, especialmente à indução e à invenção. Quando aborda o tratamento do silogismo por Aristóteles, reflete sobre a relação entre os sofismas (Aristóteles, “De Sophisticis Elenchis”) e os ídolos (Bacon III [1887], 392–6). Enquanto indução, invenção e julgamento pressupõem “a mesma ação da mente”, isso não se aplica à prova no silogismo. Bacon, portanto, prefere sua própria “interpretatio naturae”, rejeitando os “elenches” como modos de ilusionismo sofístico para persuadir outros em “redargutions” (“uso degenerado e corrupto … para captação e contradição”). Não há descoberta sem prova, nem prova sem descoberta. Mas isso não se aplica ao silogismo, no qual a prova (silogismo: julgamento do consequente) e a invenção (do termo médio) são distintas. A cautela que ele recomenda diante das ambiguidades nos “elenches” também é aconselhada frente aos “ídolos”:

“há ainda uma espécie muito mais importante e profunda de falácias na mente do homem, que não encontro observada nem investigada de forma alguma, e considero adequado situá-la aqui, como aquela que, mais do que qualquer outra, pertence à retificação do julgamento: cuja força é tal que não ofusca ou ilude o entendimento em alguns casos particulares, mas infecta e corrompe de forma mais geral e interna o estado da mente. Pois a mente do homem está longe de ser como um vidro claro e homogêneo, no qual os raios das coisas se refletiriam conforme sua verdadeira incidência; pelo contrário, é mais como um espelho encantado, cheio de superstição e impostura, se não for liberto e corrigido. Para isso, consideremos as falsas aparências que nos são impostas pela natureza geral da mente ….” (Bacon III [1887], 394–5)

Bacon ainda apresenta uma linha argumentativa semelhante ao leitor em 1623, especificamente em “De Augmentis” (Livro V, Cap. 4; ver Bacon IV [1901], 428–34). O julgamento por silogismo pressupõe — de modo compatível com a mente humana — uma prova mediada que, ao contrário da indução, não parte dos sentidos nem de objetos primários. Para controlar o funcionamento da mente, o julgamento silogístico recorre a um quadro fixo de referência ou princípio de conhecimento como base para “toda a variedade de disputas” (Bacon IV [1901], 491). A redução das proposições a princípios leva ao termo médio. Bacon trata aqui da arte do julgamento para atribuir uma posição sistemática aos ídolos. Dentro dessa arte, ele distingue a “Analítica” da detecção de falácias (silogismos sofísticos). A analítica trabalha com “formas verdadeiras de consequências no argumento” (Bacon IV [1901], 429), que se tornam falhas por variação e desvio. A doutrina completa da detecção das falácias, segundo Bacon, contém três segmentos:

- Falácias sofísticas,

- Falácias de interpretação, e

- Falsas aparências ou Ídolos.

Com relação ao primeiro ponto, Bacon elogia Aristóteles por seu tratamento exemplar do tema, mas também menciona Platão de forma honrosa. As falácias de interpretação (2) referem-se às “condições adventícias ou adjuntos das essências”, semelhantes aos predicamentos, acessíveis à investigação física ou lógica. Ele concentra sua atenção no tratamento lógico ao relacionar a detecção dessas falácias ao uso incorreto de noções comuns e gerais, o que conduz aos sofismas. Na última seção (3), Bacon encontra espaço para seus ídolos, ao se referir à detecção de falsas aparências como as falácias mais profundas da mente humana:

“Pois elas não enganam em casos particulares, como as outras, obscurecendo e enredando o julgamento; mas por uma predisposição corrupta e mal ordenada da mente, que, por assim dizer, perverte e infecta todas as antecipações do intelecto.” (IV, 431)

Os ídolos são produções da imaginação humana (causadas pelo espelho distorcido da mente) e, portanto, nada mais são do que “generalizações não testadas” (Malherbe 1996, 80).

Em seu prefácio ao “Novum Organum”, Bacon promete a introdução de um novo método, que restaurará os sentidos à sua dignidade anterior (Bacon IV [1901], 17f.), reiniciará todo o labor da mente e abrirá duas fontes e duas distribuições do saber: um método de cultivo das ciências e outro de descoberta científica. Esse novo início pressupõe o reconhecimento dos obstáculos naturais à análise científica eficiente — ou seja, enxergar através dos ídolos —, de modo que a função da mente como sujeito da aquisição do conhecimento entre em foco (Brandt 1979, 19).

Segundo o Aforismo XXIII do Primeiro Livro, Bacon distingue os ídolos da mente humana das ideias da mente divina: enquanto os primeiros não passam de “certos dogmas vazios”, as últimas revelam “as verdadeiras assinaturas e marcas postas sobre as obras da criação, tal como se encontram na natureza” (Bacon IV [1901], 51).

Ídolos da tribo

Os Ídolos da Tribo têm sua origem na produção de conceitos falsos devido à natureza humana, pois a estrutura da compreensão humana é como um espelho distorcido, que causa reflexões distorcidas (das coisas no mundo externo).

Ídolos da Caverna

Os Ídolos da Caverna consistem em concepções ou doutrinas que são queridas pelo indivíduo que as valoriza, sem possuir qualquer evidência de sua verdade. Esses ídolos são resultado do sistema precondicionado de cada indivíduo, composto por educação, costume ou experiências acidentais ou contingentes.

Ídolos da Praça Pública

Esses ídolos baseiam-se em concepções falsas derivadas da comunicação humana pública. Eles entram em nossas mentes silenciosamente por meio de uma combinação de palavras e nomes, de modo que ocorre que não apenas a razão governa as palavras, mas as palavras reagem em nossa compreensão.

Ídolos do Teatro

De acordo com a ideia de que o mundo é um palco, os Ídolos do Teatro são preconceitos originados de sistemas filosóficos recebidos ou tradicionais. Esses sistemas assemelham-se a peças teatrais na medida em que apresentam mundos fictícios, que nunca foram submetidos a uma verificação experimental ou a um teste pela experiência. Os ídolos do teatro, portanto, têm sua origem na filosofia dogmática ou em leis erradas de demonstração.

Bacon conclui sua apresentação dos ídolos em “Novum Organum”, Livro I, Aforismo LXVIII, com a observação de que os homens devem abjurar e renunciar às qualidades dos ídolos, “e o entendimento [deve ser] completamente libertado e purificado” (Bacon IV [1901], 69). Ele discute os ídolos junto com o problema da informação adquirida pelos sentidos, que deve ser corrigida pelo uso de experimentos (Bacon IV [1901], 27).

Sistema das ciências

Dentro da história da filosofia e ciência ocidentais, Bacon identifica apenas três revoluções ou períodos de aprendizado: o auge dos gregos, o dos romanos e o da Europa Ocidental em seu próprio tempo (Bacon IV [1901], 70ff.). Esse resultado modesto estimulou sua ambição de estabelecer um novo sistema de ciências. Essa tendência pode ser vista já em seus primeiros manuscritos, mas também é aparente em seu primeiro grande livro, “The Advancement of Learning”. Neste trabalho, Bacon apresenta um levantamento sistemático dos reinos do conhecimento existentes, combinado com descrições meticulosas das deficiências, levando à sua nova classificação do conhecimento. Em “The Advancement” (Bacon III [1887], 282f.), uma nova função é atribuída à philosophia prima, cuja necessidade ele já havia indicado no “Novum Organum”, I, Aforismos LXXIX–LXXX (Bacon IV [1901], 78–9). Em ambos os textos, essa função é atribuída à philosophia naturalis, a base para seu conceito de unidade das ciências e, assim, do materialismo.

A ciência natural é dividida por Bacon em física e metafísica. A primeira investiga causas variáveis e particulares, a segunda reflete sobre causas gerais e constantes, para as quais o termo forma é utilizado. Formas são mais gerais do que as quatro causas aristotélicas, e por isso a discussão de Bacon sobre as formas das substâncias como as propriedades mais gerais da matéria é o último passo para a mente humana ao investigar a natureza. A metafísica é distinta da philosophia prima. Esta última marca a posição no sistema onde as categorias gerais de uma teoria geral da ciência são tratadas como (1) categorias universais de pensamento, (2) relevantes para todas as disciplinas. As causas finais são desacreditadas, pois levam a dificuldades na ciência e nos tentam a amalgamar pontos doutrinários teológicos e teleológicos. No topo da pirâmide do conhecimento de Bacon estão as leis da natureza (os princípios mais gerais). Na base, a pirâmide começa com observações, passa por relações invariantes e depois por correlações mais abrangentes até alcançar o estágio das formas. O processo de generalização ascende da história natural via física até a metafísica, enquanto correlações e relações acidentais são eliminadas pelo método de exclusão. Deve-se enfatizar que metafísica tem um significado especial para Bacon. Este conceito (1) exclui a infinidade da experiência individual pela generalização com foco teleológico e (2) abre nossa mente para gerar mais possibilidades para a aplicação eficiente das leis gerais.

Teoria da matéria e cosmologia

Segundo Bacon, o homem seria capaz de explicar todos os processos da natureza se conseguisse compreender plenamente a estrutura oculta e os mecanismos secretos da matéria (Pérez-Ramos 1988, 101). A concepção baconiana das estruturas na natureza, que funcionam segundo um método próprio, concentra-se na questão de como a ordem natural é produzida — ou seja, pela interação entre matéria e movimento. Em De Principiis atque Originibus, sua postura materialista em relação à lei natural torna-se evidente. A Lei Sumária da Natureza é uma virtus (matéria com movimento) ou força, conforme a teoria da matéria, ou:

a força implantada por Deus nessas primeiras partículas, da multiplicação das quais procede e se compõe toda a variedade das coisas. (Bacon V [1889], 463)

De modo semelhante, em De Sapientia Veterum, ele atribui a essa força um:

apetite ou instinto da matéria primordial; ou, para falar mais claramente, o movimento natural do átomo; que é de fato a força original e única que constitui e modela todas as coisas a partir da matéria. (Bacon VI [1890], 729)

Basta dizer aqui que Bacon, que não rejeitava a matemática na ciência, foi influenciado pela versão matemática primitiva da química desenvolvida no século XVI, de modo que o termo “instinto” deve ser visto como uma palavra-chave em sua teoria da natureza. O filósofo natural é instado a investigar os:

apetites e inclinações das coisas pelos quais toda aquela variedade de efeitos e mudanças que vemos nas obras da natureza e da arte é realizada. (Bacon III [1887], 17–22; V [1889], 422–6 e 510ss.: Descriptio Globi Intellectualis; cf. IV [1901], 349)

A teoria de Bacon sobre uma força ativa ou até vívida na matéria explica o que ele chama de Cupid em De Principiis atque Originibus (Bacon V [1889], 463–5). Como sua teoria da matéria visa explicar a realidade que está no substrato das aparências, ele aprofunda-se mais do que a física mecanicista do século XVII (Gaukroger 2001, 132–7). As ideias de Bacon sobre o quid facti da realidade pressupõem a distinção entre:

entender como as coisas são constituídas e do que consistem… e por que força e de que modo se unem e como se transformam. (Gaukroger 2001, 137)

É nesse ponto de sua obra que se torna evidente que ele tenta desenvolver um modelo explicativo em que sua teoria da matéria — e, assim, seu atomismo — está relacionada à sua cosmologia, à magia e à alquimia.

Em De Augmentis, Bacon não apenas se refere a Pã e suas ninfas para ilustrar o movimento atômico permanente da matéria, mas também revive a ideia de magia em um “sentido honroso” como:

o conhecimento dos consentimentos universais das coisas… Entendo [magia] como a ciência que aplica o conhecimento das formas ocultas à produção de operações maravilhosas; e, ao unir (como se diz) os ativos com os passivos, exibe as obras maravilhosas da natureza. (Bacon IV [1901], 366–7: De Augmentis III.5)

A noção de forma em Bacon é viabilizada pela integração à sua teoria da matéria, que (idealmente) reduz o mundo das aparências a partes mínimas, acessíveis e manipuláveis pelo conhecedor/fabricante. Em contraste com Aristóteles, a definição do tipo “saber por quê” de Bacon aponta para a formulação de um “saber como” eficiente (Pérez-Ramos 1988, 119). Nesse sentido, ocorre uma convergência entre o escopo da definição e o da causalidade, de acordo com uma “epistemologia construtivista”. A pesquisa fundamental de Graham Rees demonstrou que o modo especial de cosmologia de Bacon é profundamente influenciado pela magia e por uma doutrina semi-paracelsiana. Para Bacon, a teoria da matéria é a doutrina básica, e não a mecânica clássica, como ocorre com Galileu. Consequentemente, as versões purificadas e modificadas da química, alquimia e fisiologia permanecem disciplinas primárias em sua explicação do mundo.

Segundo Rees, a Instauratio Magna compreende dois ramos: (1) o famoso método científico de Bacon, e (2) seu sistema cosmológico semi-paracelsiano como “um vasto e abrangente sistema de física especulativa” (Rees 1986, 418). Para o segundo, Bacon combina sua versão específica da química cósmica paracelsiana com a cinemática celeste islâmica (especialmente em Alpetragius [al-Bitruji]; ver Zinner 1988, 71). O sistema químico do mundo é usado para sustentar a explicação de Bacon para o movimento celeste diante dos problemas astronômicos contemporâneos (Rees 1975b, 161ss.). Há, portanto, duas seções na Instauratio de Bacon, cada uma implicando seus próprios modos de explicação.

A cosmologia especulativa e a teoria da matéria de Bacon foram planejadas para constituir a Parte 5 da Instauratio Magna. A teoria apresentada refere-se, de modo eclético, ao atomismo, critica os aristotélicos e copernicanos, mas também toca em Galileu, Paracelso, William Gilbert, Telesio e na astronomia árabe.

Para Bacon, a “magia” é classificada como ciência aplicada, enquanto ele geralmente inclui sob “ciência” tanto a ciência pura quanto a tecnologia. Ela nunca é identificada com magia negra, pois representa o “poder legítimo supremo sobre a natureza” (Rees 2000, 66). Enquanto magia estava ligada aos ofícios nos séculos XVI e XVII, a ciência de Bacon continua sendo o conhecimento das formas com o objetivo de transformá-las em operações. O conhecimento, nesse contexto, já não se baseia exclusivamente em prova formal.

O sistema cosmológico de Bacon — resultado de experimentos mentais e especulações, mas não comprovado segundo o método indutivo — pressupõe um universo finito, um plenum geocêntrico, o que significa que a Terra é passiva e composta de matéria tangível. O restante do universo é composto de matéria ativa ou pneumática. Enquanto a matéria interior e tangível da Terra é coberta por uma crosta que a separa do céu pneumático, a zona entre a Terra e a “região média do ar” permite uma mistura de matéria pneumática e tangível, que é a origem dos fenômenos orgânicos e inorgânicos. Bacon fala aqui de “espírito aderido” (Rees 1986, 418–20), enquanto também assume quatro tipos de espírito livre: ar e fogo terrestre, que pertencem ao reino sublunar; éter e fogo sideral, que dizem respeito ao reino celestial. O éter é explicado como o meio no qual os planetas giram ao redor da Terra central. Ar e éter, assim como corpos aquosos não inflamáveis, pertencem ao primeiro grupo de substâncias de Bacon, ou ao Quatérnio de Mercúrio.

O fogo terrestre é apresentado como a variante fraca do fogo sideral; ele se une a substâncias oleosas e ao enxofre, para os quais Bacon introduz o Quatérnio de Enxofre. Esses quatênios compreendem qualidades antitéticas: ar e éter versus fogo e fogo sideral. A luta entre essas qualidades é determinada pela distância em relação à Terra como centro absoluto do sistema do mundo. Ar e éter tornam-se progressivamente mais fracos à medida que o fogo terrestre e o fogo sideral se tornam mais fortes. A teoria dos quatênios funciona no pensamento de Bacon como um elemento construtivo para constituir sua própria teoria do movimento planetário e uma teoria geral da física. Essa teoria difere de todas as outras abordagens contemporâneas, embora Bacon afirme que “muitas teorias dos céus podem ser supostas que concordam suficientemente com os fenômenos e ainda assim diferem entre si” (Bacon IV [1901], 104). O movimento diurno do sistema do mundo (9ª esfera) é impulsionado por simpatia; ele move os céus para o oeste ao redor da Terra. O fogo sideral é poderoso e, por isso, o movimento sideral é rápido (as estrelas completam sua revolução em 24 horas). Como o fogo sideral se torna mais fraco ao queimar mais próximo da Terra, os planetas inferiores movem-se mais lentamente e de maneira mais irregular do que os superiores (dessa forma, Bacon, como Alpetrágio, explica o movimento irregular dos planetas sem recorrer à teoria dos epiciclos de Ptolomeu). Ele aplica sua teoria do movimento consensual à física em geral (por exemplo, ao vento e às marés) e, assim, entra em conflito com a doutrina do vácuo interestelar de Gilbert e com a teoria das marés de Galileu (para Bacon, o ciclo das marés depende do movimento diurno dos céus, mas para Galileu, do movimento da Terra).

Com a teoria dos quatênios, vemos que, em última análise, Bacon não era um filósofo mecanicista. Sua teoria da matéria passou por uma transformação importante, movendo-se na direção das “formas”, que hoje classificaríamos mais nas ciências biológicas do que na física. Bacon distingue entre matéria não espiritual e matéria espiritual. Esta última, também chamada de “matéria sutil” ou “espírito”, lembra mais as “mônadas” de Leibniz do que átomos definidos mecanicamente e determinados material e espacialmente. Os espíritos são vistos como agentes ativos dos fenômenos; eles são dotados de “apetição” e “percepção” (Bacon I [1889], 320–321: Historia Vitae et Mortis; ver também V, 63: Sylva Sylvarum, Século IX: “É certo que todos os corpos, embora não tenham senso, ainda assim têm percepção: pois, quando um corpo é aplicado a outro, há uma espécie de eleição para abraçar aquilo que é agradável e excluir ou expulsar aquilo que é ingrato”).

Esses espíritos nunca estão em repouso. No Novum Organum, então, Bacon rejeitou a “existência de átomos eternos e imutáveis e a realidade do vácuo” (Kargon 1966, 47). Sua nova concepção de matéria era, portanto, “próxima à dos químicos”, no sentido da cosmologia semi-paracelsista de Bacon (Rees 2000, 65–69). O filósofo natural cuidadoso tenta revelar os segredos da natureza passo a passo; e por isso ele diz sobre seu método: “Proponho estabelecer estágios progressivos de certeza” (Bacon IV [1901], 40: Novum Organum, Prefácio). Isso aponta para seu procedimento indutivo e seu método das tabelas, que é um modo complicado de indução por exclusão. Esse método é necessário porque a natureza esconde seus segredos. No Aforismo XIX do Livro I de seu Novum Organum, Bacon escreve:

Existem e só podem existir duas maneiras de buscar e descobrir a verdade. Uma delas foge dos sentidos e dos particulares para os axiomas mais gerais e, a partir desses princípios, cuja verdade assume como estabelecida e imóvel, procede ao julgamento e à descoberta de axiomas intermediários. E esse caminho é o que está em voga atualmente. O outro deriva os axiomas dos sentidos e dos particulares, subindo por uma ascensão gradual e ininterrupta, de modo que chega por último aos axiomas mais gerais. Esse é o verdadeiro caminho, mas ainda não tentado. (Bacon IV [1901], 50)

As leis da natureza, que Bacon pretendia descobrir por meio de seu novo método, eram expressas nas “formas”, nas quais culmina a “ascensão ininterrupta”. Por meio dessas formas, o filósofo natural compreende as causas gerais dos fenômenos (Kargon 1966, 48). Em seu esforço para aprender mais sobre os mecanismos secretos da natureza, Bacon chegou à conclusão de que a teoria atomista não podia oferecer explicações suficientes para as “partículas reais, tais como realmente existem” (Bacon IV [1901], 126: Novum Organum, II.viii), pois ele acreditava que a imutabilidade da matéria e o vácuo (ambas suposições necessárias para o atomismo) eram insustentáveis. Sua linguagem mudou da física grega para o vocabulário dos químicos contemporâneos. Isso se deve à sua percepção de que é necessária uma “sutileza de investigação”, já que nossos sentidos são grosseiros demais para a complexidade e delicadeza da natureza, de modo que o método deve compensar as deficiências da nossa compreensão direta. Somente o método conduz ao conhecimento da natureza: em Sylva Sylvarum, Século I.98, Bacon trata explicitamente da questão da relação assimétrica entre o instrumento natural do homem (isto é, os sentidos) e a complexidade das estruturas e operações da natureza.

Bacon distingue os espíritos “animados” ou vitais, que são contínuos e compostos por uma substância semelhante ao fogo, dos espíritos inanimados ou sem vida, que são isolados e se assemelham ao ar: os espíritos interagem com a matéria densa por meio de processos químicos (Bacon IV, 195–6 (Novum Organum, II.xl)). Esses espíritos possuem dois desejos distintos: auto-multiplicação e atração por espíritos semelhantes. Segundo Kargon (1966, 51):

A teoria posterior da matéria em Bacon é uma de interação entre as partes densas e visíveis da matéria e os espíritos materiais invisíveis, ambos fisicamente misturados.

Os espíritos interagem com a matéria por meio de concocção, coliquação e outros processos químicos não mecânicos, de modo que o paradigma científico de Bacon difere da teoria mecanicista da matéria de Descartes em seu Principia Philosophiae (1644), que pressupõe res extensa movendo-se no espaço. A teoria da matéria de Bacon está, assim, intimamente ligada à sua filosofia especulativa:

A distinção entre matéria tangível e matéria pneumática é o eixo em torno do qual gira todo o sistema especulativo. (Rees 1996, 125; Paracelso já havia afirmado que o conhecimento está contido no objeto: ver Shell 2004, 32)

A teoria da matéria de Bacon, em sua versão final, era mais corpuscular do que atomista (Clericuzio 2000, p. 78). As partículas de Bacon são semina rerum: estão dotadas de poderes que tornam possíveis uma variedade de movimentos e permitem a produção de todas as formas possíveis. Esses espíritos são constitutivos da teoria da matéria de Bacon. Enquanto substâncias materiais e sutis, compostas por partículas combinadas a partir do ar e do fogo, eles podem, como vimos, ser tanto inanimados quanto animados. Bacon, assim, propõe uma cadeia de ser corpuscular e química:

objetos inanimados→espíritos inaugurais

vegetais→espíritos inanimados + vitais

animais→espíritos vitais

Não surpreende, então, que os espíritos sejam indispensáveis para sua concepção de fisiologia:

os espíritos vitais regulam todas as funções vegetativas das plantas e dos animais. Os órgãos responsáveis por essas funções, como digestão, assimilação, etc., parecem agir por percepção, mera reação a estímulos locais, mas essas reações são coordenadas pelo espírito vital. Essas funções derivam da constituição aérea e ígnea do espírito. O espírito possui a suavidade do ar para receber impressões e o vigor do fogo para propagar suas ações. (Rees in OFB VI, 202–3)

Esse estrato fisiológico da filosofia natural de Bacon foi influenciado por sua cosmologia semi-paracelsiana (sobre Paracelso, ver Müller-Jahncke 1985, p. 67–88), que Graham Rees (Rees e Upton 1984, p. 20–1) reconstruiu a partir das partes existentes da Instauratio Magna. Consideração detalhada, portanto, deve ser dada à teoria dos “quaternions” de Bacon.

O sistema especulativo de Bacon é um híbrido baseado em diferentes fontes que lhe forneceram ideias fundamentais: por exemplo, atomismo, aristotelismo, astronomia árabe, teoria copernicana, descobertas de Galileu, obras de Paracelso e Gilbert. Em sua teoria, ele combina astronomia, referindo-se a Alpetrágio (ver Dijksterhuis 1956, p. 237–43; Rees e Upton 1984, p. 26; Gaukroger 2001, p. 172–5; e Grant 1994, p. 533–66, para discussão da cosmologia de Alpetrágio), e química (Rees 1975a, p. 84–5):

[foi] parcialmente projetada para se ajustar a um esqueleto cinemático e explicar, em termos gerais, as irregularidades do movimento planetário como consequências da constituição química do universo. (Rees 1975b, p. 94)

Bacon não possuía uma explicação para as retrogradações planetárias e via o universo como um plenum finito e geocêntrico, no qual a Terra consiste em duas formas de matéria (tangível e pneumática). A Terra possui um interior tangível e está em contato com o universo circundante, mas por meio de uma zona intermediária. Essa zona existe entre a crosta terrestre e os céus puramente pneumáticos; ela se estende por algumas milhas na crosta e por algumas milhas no ar. Nessa zona, matéria pneumática se mistura com matéria tangível, produzindo assim os “espíritos aderidos”, que devem ser distinguidos dos “espíritos livres” fora dos corpos tangíveis. Os quatro tipos de espíritos livres de Bacon são relevantes para sua “teoria dos quaternions”:

– ar

– éter

(sublunar e celeste)

– fogo terrestre

– fogo sideral

Os planetas se movem ao redor da Terra no éter (um tipo rarefeito de ar), que pertence ao “quaternion mercurial”: inclui corpos aquosos e mercúrio. O fogo terrestre é uma forma enfraquecida do fogo sideral. Ele está relacionado a substâncias oleosas e ao enxofre, e constitui o “quaternion sulfuroso”. Os dois quaternions se opõem: ar/éter vs. fogo/fogo sideral. Ar e éter perdem força quando os fogos terrestre e sideral se tornam mais energéticos — o enxofre e o mercúrio de Bacon não são princípios no sentido de Paracelso, mas apenas substâncias naturais. O princípio paracelsiano do sal é excluído por Bacon, e a substância, que atua apenas no reino sublunar, é para ele um composto de enxofre e mercúrio naturais (Rees e Upton 1984, p. 25).

Bacon usou sua teoria dos quaternions para sua cosmologia, que difere bastante de outros sistemas contemporâneos (Rees 2000, p. 68):

- o movimento diurno gira os céus em torno da Terra em direção ao oeste;

- sob o fogo sideral poderoso (isto é, o princípio do movimento celeste), o movimento é rápido: a revolução das estrelas ocorre em vinte e quatro horas;

- sob fogo sideral mais fraco — mais próximo da Terra — os planetas se movem mais lentamente e de maneira mais errática.

Bacon, que tentou conceber uma física unificada, rejeitou modos distintos de movimento no mundo superlunar e no sublunar (Bacon I [1889], p. 329). Ele não acreditava na existência das esferas (cristalinas) nem na analogia macrocosmo-microcosmo. Revisou as ideias paracelsianas de maneira profunda. Rejeitou o fundamento de suas teorias nas Escrituras e não deu qualquer atenção às tendências cabalísticas e herméticas (Rees 1975b, p. 90–1). Mas estendeu os poderes explicativos dos quaternions a fenômenos terrestres como o vento e as marés.

Os dois sistemas desenvolvidos por Francis Bacon estavam intimamente conectados. O primeiro, conhecido como “Os Dois Quaternions”, abordava o aspecto cosmológico de sua filosofia natural. O segundo, chamado “Teoria da Matéria”, tratava da natureza terrestre, ou seja, das múltiplas transformações nos reinos animal, vegetal e mineral, especialmente na zona intermediária entre os céus celestes e o interior da Terra. A dependência entre os sistemas é clara: o segundo se subordina ao primeiro, pois as explicações sobre os fenômenos terrestres derivam de uma compreensão mais ampla do nível cosmológico.

A estrutura dos sistemas é organizada de forma simétrica. Cada quaternion é formado por quatro elementos, totalizando oito, e há quatro tipos de intermediários, resultando em doze segmentos no total. Bacon pretendia, com esse aparato teórico, explicar todos os fenômenos naturais. O primeiro sistema, o dos quaternions, divide os elementos em duas grandes categorias: o Quaternion do Enxofre e o Quaternion do Mercúrio. Cada um inclui substâncias tangíveis, como o enxofre e o mercúrio subterrâneos, óleos e substâncias inflamáveis, água e materiais não inflamáveis. Também inclui substâncias pneumáticas, como o fogo terrestre e sideral, o ar e o éter. A teoria da matéria (segundo sistema) expande essa estrutura, acrescentando elementos como sais, sucos de plantas e animais, espíritos animados e inanimados, além do céu das estrelas fixas.

Entre os dois quaternions, Bacon introduz o conceito de intermediários, que combinam as qualidades de um quaternion com os opostos do outro. Os principais intermediários são os chamados “intermediários fogo-ar”, que se subdividem em espíritos animados e inanimados. Os animados estão presentes apenas em corpos vivos, enquanto os inanimados existem em todos os corpos tangíveis, incluindo os vivos.

A teoria dos quaternions aparece pela primeira vez em Thema Coeli (1612), mas é resumida por Bacon no Novum Organum. Ele observa que os alquimistas, ao proporem o enxofre e o mercúrio como princípios fundamentais, reconheceram uma divisão que atravessa todo o universo. Há, segundo ele, uma afinidade natural entre substâncias como o enxofre, os óleos, as exalações gordurosas, as chamas e até mesmo os corpos estelares; da mesma forma, o mercúrio se associa à água, aos vapores aquosos, ao ar e ao éter intersideral. Embora essas duas categorias difiram significativamente em densidade e quantidade de matéria, compartilham configurações semelhantes.

Bacon via essa estrutura cosmológica como um sistema de antecipações, passível de revisão conforme o avanço da ciência empírica e da aplicação do método indutivo. Sua proposta era essencialmente qualitativa, e se distanciava tanto dos astrônomos matemáticos quanto dos químicos inspirados em Paracelso, pois colocava a física acima da matemática em sua hierarquia das ciências. A articulação entre os dois quaternions e a teoria da matéria oferece, assim, uma base especulativa para seu pensamento, mas sempre aberta à verificação e ao aperfeiçoamento futuros.

A Nova Atlantis, nesse contexto, deve ser compreendida como um texto de transição, que ocupa um lugar entre a teoria da indução e a filosofia especulativa de Bacon. Seu sistema especulativo surge como resposta a um impasse: ele não conseguia finalizar sua Instauratio Magna, pois a ciência empírica ainda não havia avançado o suficiente para validar teorias sólidas. Assim, a especulação, em seu sentido baconiano, representa um estágio preliminar e necessário para a explicação dos segredos da natureza, até que a pesquisa metódica esteja suficientemente desenvolvida. Por isso, ela deve ser entendida como um procedimento intermediário e relativo, próprio do “homem da ciência” em uma época de construção e descoberta.

Bacon considerava sua visão cosmológica como um sistema de antecipações, que estava aberto a revisões com base em futuros resultados científicos derivados do método indutivo. Era, principalmente, um sistema qualitativo, distanciando-se tanto dos astrônomos matemáticos quanto dos químicos paracelsianos. Assim, ele enfatizava a prioridade dada à física sobre a matemática em seu sistema geral das ciências.

Os dois quaternions de Bacon e sua teoria da matéria oferecem uma estrutura especulativa para seu pensamento, que estava aberta à futura aquisição de conhecimento e à sua aplicação técnica. Sua Nova Atlantis pode ser entendida como um texto que ocupa uma posição intermediária entre sua teoria da indução e sua filosofia especulativa.

É importante lembrar que o sistema especulativo de Bacon foi sua forma de escapar de um dilema que o impediu de concluir sua Instauratio Magna. Sua orientação para a especulação pode ser interpretada como uma antecipação intelectual durante uma fase intermediária da história da ciência, quando uma quantidade imensa de pesquisa ainda precisava ser realizada, de modo que teorias empíricas ainda não poderiam ser estabelecidas ou suficientemente garantidas. A especulação, no sentido baconiano, pode, portanto, ser vista como um meio preliminar de explicar os segredos da natureza até que a pesquisa metódica tenha alcançado nossas especulações. A postura especulativa permanece, assim, um procedimento relativo e intermediário para o “homem da ciência”.

Referência

Traduzido de: Klein, Jürgen, “Francis Bacon”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/francis-bacon/>.

![[Curso online] Nietzsche: filosofia para espíritos livres botao_compra – Paypal](https://colunastortas.com.br/wp-content/uploads/2018/07/botao_compra-Paypal.png)