Índice

Introdução

Segundo Cida Bento, há um paralelo entre a personalidade autoritária e a violência contra negros no Brasil. A branquitude, assim, se manifesta também na disposição de determinados aparatos em preferir uma abordagem violenta ou não violenta a depender da cor do sujeito abordado.

Isso porque a gestão estatal dominada por pessoas brancas, numa constituição autoritária, tende a exprimir seu violência sobre os negros através da polícia. Bastos (2022) salienta que a personalidade autoritária precisa eleger um inimigo público, precisa projetar sua raiva e seus ressentimentos em grupos minoritários numa lógica Carl Schmmitiana de nós contra eles.

O objetivo deste artigo é expôr a lógica necropolítica do Estado brasileiro sobre as populações negras a partir das ações das polícias militares seguindo a linha de raciocínio de Cida Bento em seu livro Pacto da Branquitude (2022).

Tratamento diferenciado

Em 2017, Mello Araújo, capitão da ROTA, batalhão de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, afirmou que é necessário diferenciar o tratamento dado aos moradores dos Jardins e das periferias da cidade.

Segundo o então capitão:

É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem que ser diferente. Se ele [policial] for abordar uma pessoa [na periferia], da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins [região nobre de São Paulo], ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado (Adorno, s/p, 2017).

Trata-se de um entendimento simples: na região dos Jardins, uma abordagem pacífica gera respeito dos moradores; já nas periferias, uma abordagem pacífica não produz respeito. A abordagem truculenta seria própria a ser praticada nas favelas, por exemplo, região em que, supostamente, o respeito viria através da violência.

Da mesma forma, se eu coloco um [policial] da periferia para lidar, falar com a mesma forma, com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui no Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com uma pessoa do Jardins que está ali, andando (Adorno, s/p, 2017).

É possível, nessa declaração, ver a reprodução da velha ideia de que o corpo negro é feito para o castigo. Segundo Sueli Carneiro (2005), com a abolição da escravatura, os sujeitos negros não foram nem inseridos na esfera do trabalho, nem eram bem-vindos enquanto sujeitos de direitos. Sua presença era incômoda e a acomodação de imigrantes no fim do século XIX e início do século XX foi responsável por inserir um novo tipo de corpo nos processos disciplinares nascentes na república em construção.

Portanto, estando o negro deslocado da esfera do trabalho no pós-abolição, ele estará alijado das técnicas disciplinares do trabalho. No entanto a sua existência social irá estar subordinada a essa nova tecnologia de poder. As técnicas disciplinares visam o corpo que vai produzir, assim como no pós-abolição o alvo dessas técnicas serão os trabalhadores imigrantes que substituem os ex-escravos na nova ordem econômica. (CARNEIRO, 2005, p.90)

Os processos disciplinares são aqueles que introjetam uma moral do trabalho associada à própria constância do indivíduo na vida do trabalho, em seus padrões e automatismos. Se os imigrantes foram os escolhidos para formar a massa de trabalhadores reconhecidos e legitimados na construção do Brasil pós-monarquia, sobrou aos negros a negligência: apesar de livres, estavam distante da prática da cidadania, associada ao trabalho e à docilização do corpo.

O tratamento diferenciado aos pobres da periferia é paralelo ao tratamento diferenciado ao negro pós-abolição, frequentemente preso pela ilicitude da vadiagem. Segundo Bastos:

Esse tratamento diferenciado aos “pobres da periferia” e aos “nobres dos Jardins” deixa as pessoas “cegas”, incapazes de ver e reconhecer que muitos dos que criam e mantêm as estruturas de corrupção que desestabilizam sociedades inteiras, no Brasil e no mundo afora, são justamente “os nobres”, que buscam por bodes expiatórios, em geral, moradores das favelas, periferias e negros, que podem ser culpabilizados, destratados e até mortos (p. 34).

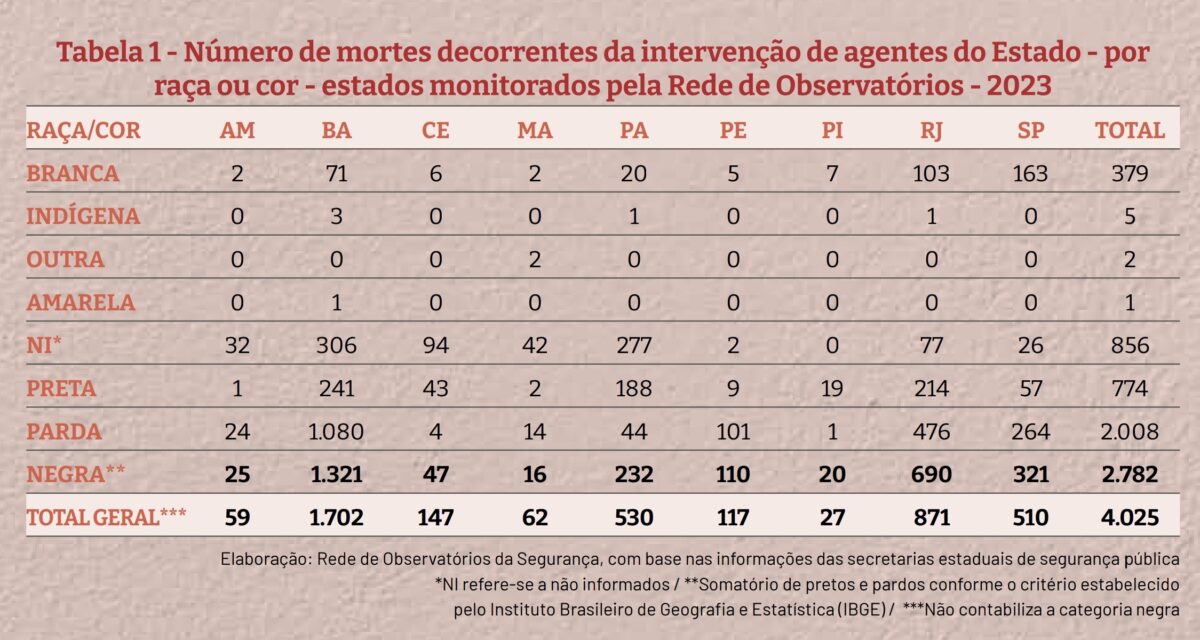

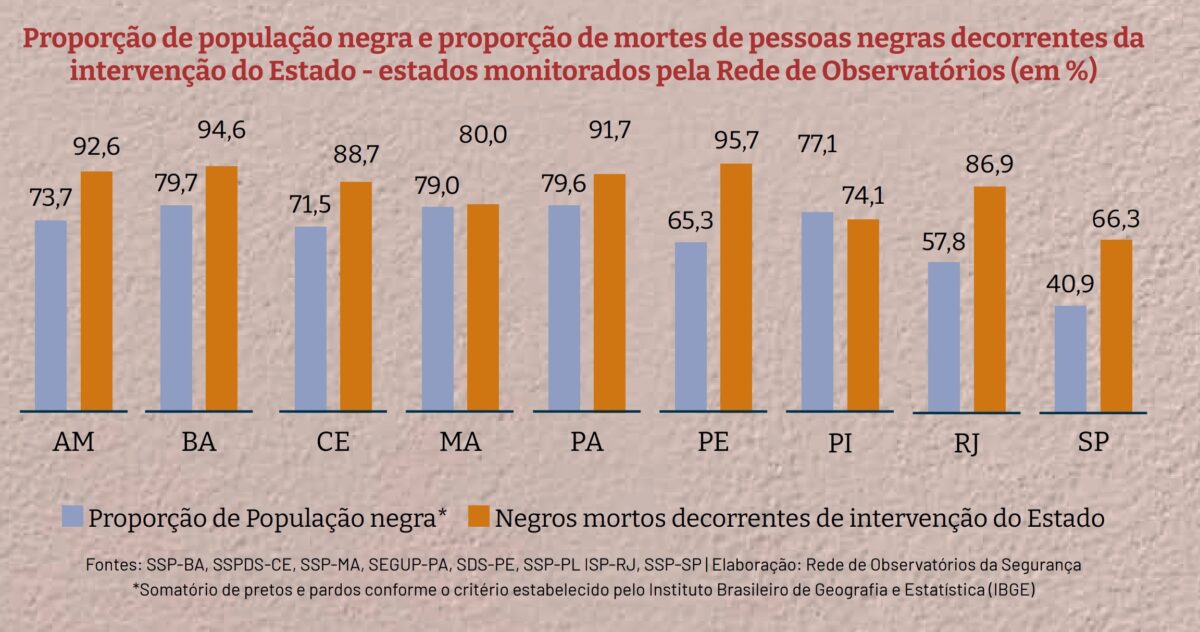

É relevante observar os dados do relatório Pele alvo: mortes que revelam um padrão (Ramos, 2024), produzido pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e pela Rede de Observatórios da Segurança. Os dados coletados se referem ao ano de 2023 e revelam a disparidade na morte de pessoas negras e brancas causadas por agentes do Estado.

Cerca de 90% das mortes perpetradas por policiais eram de pessoas negras dentre os estados analisados. As taxas podem ser vistas com detalhe no gráfico abaixo:

A hipótese de uma necropolítica à brasileira se baseia principalmente no entendimento de que as mortes às pessoas negras não acontecem como subproduto de uma governamentalidade biopolítica, mas como proposta de governo. Achille Mbembe entende a morte enquanto proposta, ou seja, que a fabricação de corpos para a eliminação é um elemento essencial para compreender uma política de morte própria da necropolítica. No caso brasileiro, há uma população específica fabricada para este destino e retirada da integração social legítima justamente para que, quando satisfeito, seu destino não seja alarmante.

O crime não reconhecido

Há um tipo específico de crime que é associado majoritariamente às pessoas brancas. São crimes em que dificilmente há violência explícita ou dificilmente são feitos por pessoas sem ensino superior.

Estudiosos, em geral do campo jurídico, destacam que os “crimes de colarinho-branco” — termo cunhado por Edwin Sutherland, em 1940 — não implicam força física como a maioria de crimes comuns. Eles são praticados por homens que não são jovens e têm anos de experiência no ambiente onde praticam o crime, além de não serem pobres ou periféricos e apresentarem influência social e, principalmente, poder (BENTO, 2022, p. 35).

No crime de colarinho branco, a legislação parece ser torcida para não encaixar na situação. Tudo se passa de maneira esquisita, como se os agentes do crime fossem mais que sujeitos de direito, como se fossem sujeitos DO direito.

Na medida em que a lei precisa de interpretação e aplicação numa situação concreta específica, há uma necessidade humana de interpretação social, além da jurídica. Esta interpretação social é, também, uma semiótica do sujeito: aquele que está sendo acusado, mas que se protege, merece ter sua defesa escutada com generosidade? Merece que sua defesa seja amparada por um olhar compreensivo?

Os criminosos de colarinho-branco, com frequência políticos e empresários, não são punidos embora exista legislação e ferramentas para puni-los, e os estudiosos destacam que uma das dificuldades está em enxergar esse perfil de pessoa como o de um criminoso. Além disso, o perfil desses criminosos, em sua imensa maioria masculino e branco, é semelhante ao perfil dos juízes que vão julgá-los. Trata-se de “iguais”? (BENTO, 2022, p. 35).

Quando se julga um igual, o que se julga é a si própria numa condição alternativa à própria. O que se julga é uma imagem de si num contexto desfavorável. O julgamento é empático, na medida em que se torna mais fácil realizar um julgamente que não é só humano, mas é, também, cúmplice.

É evidente que esta cumplicidade não se dá na interpretação errada da lei ou em uma aplicação obtusa, mas se localiza na ostensividade da produção da verdade contra pessoas negras. Ou seja, no marcante esforço em tornar o suspeito um criminoso. Em transformar aquele que já é culpado antes do crime em um justificadamente culpado após o crime.

Uma parcela dos intérpretes da lei, sejam eles policiais, juízes, advogados, legisladores, administradores, defensores públicos e demais profissionais que trabalham na justiça penal, majoritariamente branca, pode, em seu cotidiano de trabalho, reproduzir, disseminar e sustentar um regime racial de “produção de verdade”, que favorece a criação de provas e a atuação da polícia voltada à ampliação do poder penal e ao encarceramento em massa de indivíduos considerados “suspeitos” (BENTO, 2022, p. 36).

Ou seja, a preocupação em realizar a passagem do estatuto jurídico de inocente à culpado se faz mais presente em pessoas negras, à princípio já suspeitas. O processo jurídico tende a ser uma realização de um estatuto potencial já marcado. O suspeito, que é negro, é um quase culpado.

De certa forma, o destino do suspeito negro é passar pelo processo jurídico com sucesso, sendo assim, se transformando em culpado.

Considerações finais

Segundo a pesquisadora, é justamente a transformação do contexto institucional que permite uma mudança na forma como o direito de aplica desigualmente entre aqueles que não são parte do grupo a que os juízes pertencem:

É preciso monitorar, exercer o controle social e transformar o contexto institucional que possibilita que uma parcela de profissionais do Judiciário proteja seus “iguais” e fortaleça líderes que pregam a violência sempre contra os considerados “não iguais” — essa é uma das grandes características do pacto narcísico. Ampliar a compreensão sobre o contexto de desigualdades raciais no campo de organizações do Judiciário e tornar mais plural o perfil dos operadores de direito pode também contribuir para que a justiça racial se torne efetiva (BENTO, 2022, p. 36).

Ou seja, uma saída não revolucionária é a ampliação da participação de operadores do direito negros no interior das instituições jurídicas, de tal maneira que o racismo institucional possa ser combatido de dentro.

Referências

Adorno, Luis. Abordagem nos Jardins tem de ser diferente da periferia, diz Mello Araújo. UOL online. 24 de agosto de 2017. Disponível em <<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-e-na-periferia-tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm>>.

BENTO, C. O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. Versão digital. Disponível em <<https://elivros.love/livro/baixar-livro-o-pacto-da-branquitude-cida-bento-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online>>.

CARNEIRO, A. S. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Programa de pós-graduação em Educação da Universidade de São Paulo – USP. Tese de Doutorado, 2005.

Ramos, Silvia et al. Pele alvo [livro eletrônico]: mortes que revelam um padrão. ilustração Albarte. – Rio de Janeiro : CESeC, 2024.

Instagram: @viniciussiqueiract

Vinicius Siqueira de Lima é mestre e doutorando pelo PPG em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da UNIFESP. Pós-graduado em sociopsicologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e editor do Colunas Tortas.

Atualmente, com interesse em estudos sobre a necropolítica e Achille Mbembe.

Autor dos e-books:

Fascismo: uma introdução ao que queremos evitar;

Análise do Discurso: Conceitos Fundamentais de Michel Pêcheux;

Foucault e a Arqueologia;

Modernidade Líquida e Zygmunt Bauman.